映画

2002年「カメラ毎日・別冊」の依頼で「映画のスチール撮影」について書いたものです

スチール撮影右往左往

スチール

「スチールマンの大木さん、至急『製作』にご連絡ください」撮影所内に響き渡るスピーカーで呼びだされる。『製作』とは映画撮影の段取りを進める部署。「何かトラブっているのかな…」、浮かぬ気分で事務所に足を運ぶ。ここ映画の現場での僕の肩書きは「スチールマン」。

スチール写真をご存知だろうか。映画館前のウインドウに張り出されたモノクロームの宣伝用写真、映画の主要シーンや俳優さんたちが写った20枚ぐらいのキャビネサイズの写真で映画のおおよその内容が紹介されているものだ。 しかし今では、劇場前の写真もカラーに変わり、用途としてもマスコミ配布用、劇場で販売するパンフレット用、ポスターに使う写真等の重要度がより増してきている。仕事の内容使われ方は変わってきているが、スチール写真の使命とは映画本編が登場する前の露払い、宣伝紹介の重要な役割をになってるはず、なのだが… スチールとは映画の現場で「動く映像」・Movieに対して「静止画」・Still Photoを指したものだ。「スティル」ではなく「スチール」と呼ばれるのは日本的英語の発音であるとともにそこが泥臭い職人芸の世界であることを暗示していて面白い。またこのスチール写真やスチール写真を撮るカメラ、つまり普通のカメラのことをちょっと年配の人たちは「パチカメ」と呼ぶこともある。いかにもお気楽そうでちょっと蔑み、斜に構えた言い方はこの現場の特殊性とスチールの立場を良く言い表している。実はその通りで、スチールは映画現場ではどちらかというと邪魔にされているパートと言っても良いかも知れないのだ。

僕の仕事は普段、フリーランスで雑誌の仕事を中心に写真を撮るのが生業で、「カメラマン」と呼ばれることが多い。しかしたまに入ってくるここ映画の現場では、「カメラマン」は本編の動画を撮る「キャメラマン」を指していて静止画を撮るのは「スチールマン」「パチカメ」と呼ばれるのだ。 実際の仕事は、本編撮影中にムービーカメラの脇にへばりついて芝居を撮っていくというのがほとんど、独自のアングルで撮ることもあるが、制約が多く全体の一割か二割ぐらいだろうか。 昔は本編の本番が終わった後にスチール用の時間をもらって芝居を構成し直して撮影していたもので、どちらかといえば役者の決まりポーズを中心にプロマイドのように撮っていたようだ。撮影カメラも大型の4×5やブローニー版の6×6を使うことが多く浅いピントと遅いシャッターのために文字どおり役者にも止まってもらってのスチール撮りだった。僕がスチールを撮り始めた1985年頃でも、カメラが35ミリに小型化していても本番後のスチールタイムは残っていた。しかし、写真そのものがまだ貴重だった時代ならともかく、現代のように映像があふれている時代に「プロマイド」だけでは通用しなくなっている。感情を込めた芝居を活き活きと映し止める、ことを要求されるようになった。一番良いのは本番中に静止画も一緒に撮れればよいのだが、現代の映画はほとんど同時録音をしていてシャッタ音が入ることは許されず本番前の何度かのテストの時が最大の撮影チャンスとなるわけだ。

初仕事

僕が初めて「スチール」の仕事をしたのは1985年夏、東映京都撮影所作品の「はないちもんめ」だ。伊藤峻也監督、主演千秋実、十朱幸代、西郷輝彦で老人の痴呆という重いテーマを取り上げたものだった。 八月上旬、真夏の山陰出雲市のロケがクランクイン、右も左も分からない映画の現場に放り込まれてオタオタするばかり。初心者は、いや初心者等との甘えは全く許さない京都の筋金入りの"いけず"職人スタッフにしごかれて悔しい思いばかりだった。

撮影に入る前に先輩スチールマンにおおよその仕事の内容と進め方をを教わった。「テストの時に本編カメラの脇で撮る、撮れなかったら本番後に『スチールお願いしま~す』と大声で叫んでもう一度役者に芝居をしてもらって撮ればええんや、簡単なもんや」と…。噂では大変な世界と聞かされていたが「そうかそんなものか」とずいぶんと気が楽になって現場に乗り込んだのだが、現状はそんなに甘いものではなかった。

本編カメラの画角と言う狭い舞台の中で各パートがひしめき合って仕事を進めていくわけだから、カメラ脇にぼーっと立っているなんて事は許されるはずがない。「じゃまだ邪魔だ!」と照明部にどかされる。目の前にライトが、レフ版が次々に入ってくる。カメラ脇の居場所はどんどん狭くなるのに場所取り競争は厳しくなるばかり。カメラのピント合わせをする(撮影中のピントはカメラマンが合わせるのではなくピント送りを専門とするセカンド助手の仕事、時にはズーミング作業もやることがあり、カメラマンはフレームワークに専念する)撮影部助手が右か左のどちらかのサイドに立つ。彼がいなくては撮影は進まないのだからここは彼の指定席だ。おおかたの照明ができ上がると照明技師がカメラサイドにやって来る。何しろここから見ないと正確な照明効果が見えないのだからこれまた指定席。役者に芝居を付けていた監督が「おれにも見せろ」カメラ脇に来るのだが逆らうわけにはいかない。かくして「スチールはいいだろう」。何がいいか解らないが、ともかく目の前の芝居をムービーフィルムに収めるのが先決なので無くてもとりあえず困らないスチールははじき飛ばされてしまうのだ。すごすごと引き下がるしかない

で、本番後のスチールタイムになるのだが、まさかそのカットシーン全部を演じてもらうわけにはいかない。次々と撮影しなければならないシーンがめじろ押しなのだからスチールだけのためにそんなに時間はとってはもらえないのだ。「すいませ~ん!話しながら二人でこちらに歩いてくるところをお願いしま~す」、と手短に良さそうな場面を設定して大声で役者に頼むのだが、役者さん達は今一つ気合いが入らない。表情もなく歩いてこられるのだが面白くも何ともなく、こちらが頼んだのは先程の本番であったように思いを込めて相手を説得するような仕草の芝居を期待してなのだが、それはかなわない。 「すいませ~ん、もう一回お願いしま~す。今度はセリフをしゃべってもらえませんか」と提案。幾らかは表情が出るのでは?という発想でのお願いなのだが、「セリフがパチカメで写るのかい?!」という役者の言葉に返す言葉もなく溜め息ばかりが出てしまう。

確かに役者が本番に賭ける意気込みの凄さには時に圧倒させられるものが有る。何度かのテストを重ねて、本番に向かって自分を駆り立て追い込んでいく姿勢、貯めておいたものを一気に全て吐き出すかのような演技、それだからこそ本番一発の凄い芝居が出てくるのだ。だから本番後に役者が腑抜けになってしまうのも無理が無い。本番後も役者によっては感情を込めて同じような演技をしてくれる人もいるのだが大半はダメ、期待はできない。同じような芝居をスチールのためにだけやってくれ、と言うのは確かに酷な話しなのだろう。 右往左往しながらようやく納得できる仕事ができるようになったのは、映画の撮影期間も終わりになる9月下旬、「簡単なもんや」と言われた仕事だったが、とんでもない話しだった。

スチールはドキュメンタリーだ

一本やってみていろいろなことに気がついた。まずスチールが現場で嫌われていることが大きな問題だ。さまざまな原因が有るのだが、第一に存在が中途半端なことだ。数十人のスタッフが目の前の映画を作り上げようとしているのに、一人だけ完成後の宣伝のために仕事をしているわけだから、とりあえず完成を目指すプロセスの中では浮き上がってしまう。そして、それぞれのパートが複数人でチームを組んで仕事をしているのに唯一、一人だけのパートなのだ。各パートにはそれぞれボス(技術パートでは「技師」と呼ぶ)、そして数名の助手で構成されているのだが、スチールは技師でも助手でもないわけだ。ボスの中でも「監督、チーフ助監督、カメラマン、照明技師、進行主任、それに録音技師」をメインスタッフと呼んでいる。メインスタッフはその名の通り撮影の段取りや方法を決定する人たちだから行動も待遇も他のスタッフとは別格なのはしょうがない。片や助手さんたちは重い照明器具や録音機材、小道具やら美術装置を運びコマネズミのように駆けずり回ってボスの指揮の下に仕事をしている。そこにスチールマンが簡単なカメラバック一つでやって来て現場の片隅で座って見ているとすれば、重労働の若い人たちは面白かろうはずが無い。

撮影には準備と段取りが必要だ。例えば、朝9時開始で撮影所のセットに入ったとしても照明やらその他の緒準備に1、2時間はかかり、役者が入ってくるのは昼前、芝居の簡単な組立を決めて照明その他の手直しをすると昼食、実際のテストが始まるのは午後になる、なんてことも珍しくはない。その間技師も助手も働きずくめなのだが、一方スチールはやることが無い。所内の喫茶でお茶でも飲みながら待っていると、たまたま通りかかった助手さんに見つかって「お気楽なもんですね」と思われてもしょうがない。

かつて、いや今でも形を変えてその気風は残っていると思うのだが、「撮影所見学に行くと京都撮影所では上から物が落ちて来る」、と言う話しがある。二,三階の上の足場にいる照明部や録音部の助手が気に入らない奴が下にいるときにハンマーやら何やら落っことした、と言うのだ。直撃することはなかったにしても、真近にどすんと落ちてくるものがあれば殺気は極まる。なにしろ目の前に展開するであろうフィクションの世界ではなく現実の世界なのだから… 別に僕はハンマーを落とされたわけではないのだが、一本目の作品についた時に飛んできた様々なものはそのハンマーに匹敵するものがあったと今でも思う。

さて、もう一つ気がついた大切な点は、確かに映画とは演出ドラマを作ってゆくのだが、「スチールはそのドラマのドキュメンタリーなのだ」と言うことだ。最適なポジションに最適なタイミングで入り込んでかすめ撮ってくる。言葉は悪いのだが、全体の状況を見極めてベストポジションにスーッと入ってタイミング良くシャッターを切る、いつも雑誌の仕事でやっていたあの極意と同じではないか。 ベストポジションにベストタイミングで入れるこちら側の体制を作ればよいのだと気づいた時、仕事の展望は開けたように思えた。

映画は総合芸術

悔しい思いで終わってしまった「はないちもんめ」だったが、続けて「火宅の人」のスチール依頼が有り、今度こそは、と引き受けることにした。 「火宅の人」は深作欣司監督、木村大作撮影で、撮影期間も三ヶ月半の長期に渡ったが、映画制作の面白さを経験することができた、スチールも幸いうまくいって高い評価をいただけた。

その後「華の乱」、「極道の妻たち」を二本、一昨年「長崎ぶらぶら節」、「ホタル」、昨年に「千年の恋」を担当することになった。

映画の撮影期間は、予算、規模によってそれこそまちまちだが、大手の映画会社が作る作品になると実働30から80日、実際の期間が1ヶ月余から3ヶ月と言ったところだろうか。週休一日、隔週二日休み、連日の残業が普通でスケジュールが押してくる後半は休みが無くなることが良くある。気楽に見えるスチールも撮影期間中は連日の撮影に付き合うため、京都の撮影だと2ヶ月3ヶ月の単身赴任生活ということになる。

僕の仕事のメインはあくまでも雑誌を中心にしたドキュメンタリーなのだが、映画の仕事の声がかかると撮影現場の面白さに引かれ、不自由な単身生活も忘れて舞い戻ってしまう。普段の仕事が一人か二人のことが多く、集団での仕事の面白さなのだが、何よりも、効率を第一にしない手間ひまかけた職人仕事が残っている現場だからだ。

スチールをとり初めて15年余。その間に8本、それほど経験を積んだわけではないのだが、色々と感じたこと、工夫したことがある。先程書いたベストポジションに入れる体制を作ること、つまり現場に密着すること、他のスタッフに理解してもらって協力してもらえる体制を作ることなのだ。「映画は総合芸術です、手の空いている人は手伝いましょう」とよく言う技師が京都にいる。確かに彼の言う通りで各パートが自分の持ち分の仕事が片づいた時、まだ作業中のパートの仕事を手伝うのは当たり前のことかもしれない。皆が力を合わせて作り上げる面白さはこの映画と言う現場の特徴でもあるのだ。スチールもやはりそこに入っていかなければならない。もっとも「総合芸術です」という彼が汗水流す姿は余り見たことが無いのだが…。

消音ケースを作る

実際スチール撮影をするうえで最も頭を悩ますのは「音」の問題だ。先程も書いたようにシャッター音の問題で本番では撮れない。ならば音がしなければ良いではないか、と言うことになる。消音ケースを考えればよいのだ。ただし、カメラメーカーが作っている革製の防音防寒ケースでは音は小さくなるのだが、無音にすることはできず不完全、本格的な消音ケースが必要だ。実際ハリウッドなどでは消音ケースに入れなければ一切スタジオにカメラを持ち込めないと言う話も聞く。またそれ用の本格的なブリンプと呼ぶケースが市販されている。結構高価なもの(40万円ぐらいすると聞いたが)で操作性も良いものではないようだ。

そこでどうしても本番で撮らなければならない時のために消音ケースを作ることにした。音(振動)を遮断するには質量の大きなもので密閉してその中にカメラを浮かせる、と言うのが基本的な考え方のようだ。ラワン材で密閉箱を造りスポンジを入れて中のカメラを浮かせるという構造。実際はラワン材の内側に鉛の薄板を張り巡らせ、硬軟それぞれのスポンジでカメラの位置決めをしている。レンズ部分は市販のゼラチンフィルターのアダプターフードを利用し密閉箱から突き出した。前面に無色のプロテクトフィルターを2枚装着して密閉構造とした。実は問題となる音はボディーからだけではなく以外と前面のレンズを通して漏れてくる音が大きいことが分かりこのレンズを覆う部分の重要性を再認識した。このとき使ったカメラはキヤノンT90、マニュアルフォーカスだったのでピント合わせはレンズを覆っている円筒部分を回転させ内接したレンズ鏡胴を回転させる方法をとった。製作日数延べ3日間、費用は高かった2枚のフィルター代を入れても3万円強だった。

結果はうまくいき、いくつかの本番場面を撮ることができた。アダプターフード部分をつぎ足すことによって、35から50、85、100、135ミリの五本のレンズが使え、大変便利だった。(幸いなことにこの五本のキヤノンFDレンズは鏡胴の太さが同じなためこんなことが可能)しかし、重く大きいので、使い勝手は決して良いとはいえず、どうしてもという時しか出番はなかった。

松田優作さん

では、普段のテストの時には音は問題ないのか、バシャバシャと撮っていいかというとそう言うわけにはいかない。息を詰めるような、静かな深刻な芝居を演じている時に、一人スチールだけが大きな音を立てて仕事をしていても誰も褒めてはくれず、ひんしゅくを買うだけだ。役者にとっても迷惑この上ないことだろう。かつてこんなことが有った。「華の乱」の撮影に入って主演の一人松田優作氏に挨拶に行った時「おれ、スチールは嫌いだから」と言われてしまった。はっきりものを言う人だとは聞いていたが、あまりの率直さに参ってしまった。でも、役者さんたちにとって彼の意見はごく当たり前のことかも知れない。どうも現場のスタッフだけでなくキャストにまで嫌われているスチール、本当に因果な商売だ。少しでも仕事をやりやすくするため、考えなくてはならない。

ライカを使うことにした。M4、M5が手元に有ったので35、50、90ミリ、の三本のレンズをつけて使った。格段に音は小さくなり、現場の雰囲気を乱すことは少なくなった。ただし長玉は使えず90ミリどまりなのだが撮影所のセットの中では90ミリも有れば何とかなる。さらに長い玉が必要ならば従来通り一眼レフを持ち出すのだが、その時はカメラ位置と役者さんの距離が離れてくるので、音の心配は多少軽減される。

音だけではなくいくつかの工夫によって「華の乱」が終わるころには優作氏にもスチールの仕事を多少理解してもらえ、現場でもお互いに気持ち良く仕事ができるようになった。今思えば不思議な魅力を持った人だったが、残念なことにその後彼は若くして帰らぬ人になってしまった。

オートフォーカス、そしてデジタルの導入

後にカメラシステムがオートフォーカスに変わり僕もEOSのシステムに替えるのだが、使用カメラを普段メインで使っているEOS-1でなくEOS-100、後に7を使うことにした。共に中級機で機能的にもある程度の制約が有るのだが、何しろ音が静かな点が有り難い。先程はダメだと書いたメーカー製の防音防寒ケースを併用すればライカをしのぐ静かさになり、最近はライカの使用をやめてこちらに戻ってきてしまった。 本番用消音ケースも新たにEOS用を作ってみた。今度はピント合わせを考えなくても良いので作りやすいかと思ったのだが、カメラが大きくなりレンズが太くなってしまった分、二回りほど大型になり使い勝手は更に落ちてしまった。

ところで、一昨年からメモ用にと小さなデジタルカメラOLYMPUS CAMEDIA 3030を導入している。いつも首から下げていても邪魔にならず、良いなと思った時にちょこちょことスナップが撮れるので大変便利なものだ。しかもフィルム代等のランニングコストを気にしなくて良いのは嬉しい。このカメラを使ってみてシャッター音の小ささにも驚いた。ピープ音さえ切っておけば十分本番の最中でも撮影できるレベルで、実は何度か本番を撮影してみたことが有る。ただし残念なことに画質が今一つ、全面的に切り替えるわけにはいかなかった。

昨年「千年の恋・ひかる源氏物語」を担当することになり、デジタルカメラを本格的に導入することを提案してみた。具体的にはEOS-D30でスチールを撮るということ。 撮影現場では、以前からスチールの仕事を分かってもらうように撮ったものはできるだけ早く役者さんや現場のスタッフに見せるようにしていた。かつては上がってきたポジを元にプリントを発注したりしたのだが、コストと時間がかかるので、一昨年から銀塩で撮った写真をスキャナーで取り込みパソコンで処理をしてプリンターで出力することにした。しかしこのスキャナー取り込みというのが点数が多いと結構時間がかかるもので大変な作業になってしまう。デジカメならば最初からデータだから手間がかからない。全体の写真整理も楽になるだろう、というような目算であった。また作品自体が合成画面が多くなりそうなのでその対応としてもデジタルは強いのでは、という期待も有った。

東映本社の宣伝部でデジカメ使用の提案をしたのだが、なかなか色よい返事は返ってこない。確かにポスターなど大判で使用する時の一抹の不安が有るのだが、技術的に解決できないわけではない。

後に他の分野でも僕がデジタルカメラを使いたいと提案するたびに、降りかかる問題がいつも有った。新しいことをやる時には常に不安が有り踏み切るのに決断が必要なのだが、どうも安定した部署で仕事をしている人たちは保守的になってしまうようだ。何しろデジカメ導入となればパソコンでの画像処理を始め新たに覚えなければならない知識や技能が要求される。何も全てを習得する必要はなく、入り口だけでも勉強してもらえればよいのだが、それさえも難しい。今までの体制でできるならばそれでやって欲しい、というのが本音のようだ。印刷屋はもうほとんどデータへの対応ができているのだが、その中間の部署の保守的な対応がもどかしい。

結局、最初の提案は通らず銀塩でやることになったのだが、数日してキヤノンが技術的なサポートしてくれることになって宣伝部は考えを変えることになった。 なんとも変な話なのだが責任の所在を持っていける場所が見つかって安心したのかも知れない。デジタルという、有る意味で画期的なものを導入しようとすると、普段見えない仕事の世界がどう組み立てられているかが見聞できた印象的な出来事だった。

デジカメを持って京都へ

4月2日、桜が咲き始めた京都撮影所でクランクイン。以前にも一眼レフタイプのデジカメを使ったことは有ったのだが、銀塩を一切止めて本格的に使うのは今回が初めてだ。キヤノンからEOS-D30を二台借りて撮影が始まった。

音はフィルム送給が無いぶん、直前まで使っていたEOS-7よりも静かかなという印象。革製の防音防寒ケースを被せるとされに小さくなり、よほど静かな芝居でなければテスト中は大丈夫、ただし本番は無理だ。シャッターボタンのクリック感はあまり無いが、これは最近の電気カメラのスィッチだと思えば納得、タイムラグは半押しで待っていれば問題ない。連射、連続撮影可能コマ数も気をつけて使えばまあ十分だ。ファインダースクリーンの見え方はCMOSセンサーのサイズが小さいぶん見え方も小さいく、見ずらい。接眼部でもう少し拡大できないものかと思う。合焦センサーのスーパーインポーズが無いので暗い所ではピントが合っている場所がつかみずらく、これは非常に使いずらい。また暗部での合焦精度、スピードも今一つだが、これは近くに有る等距離の明るい場所を探して合焦させてロックするなど工夫で使いこなせばよいので余り問題はない。機能的にはやはりフラグシップ機には及ばない部分が有るが、決定的にまずい点は無く使いこなせれば頼りになるカメラだ、というのが第一印象だ。

使い進めていくうちに、考えていた以上のポテンシャルの高さに驚いた。一番問題の画質だが、約300画素、約8.9MBの画像は普段商業印刷で要求される350dpiの解像度にすると10センチ×15センチ位のハガキサイズにしかならない。これをもってデジカメはまだまだ、銀塩に遠く及ばない、という人がいて、僕もそう思っていたことが有った。

数年前雑誌の編集者とデジカメの話をしたことが有る。「デジカメ画像は大きくすると荒れてしまうんです」と僕が言うと、文系一筋の優秀な彼は「じゃあ、ぐっと小さく高密度にしといて、大きく引き伸ばせば良いんじゃない」と。まあ、ほとんどの読者の方はお分かりだと思うが、数学的に見れば行って来いだから同じことですよ、と思うはず、僕もそう答えたのだが、今になって考え直してみると彼の言葉の中には実は大きな示唆が含まれていたのだ。

パソコン上でフォトショップなどのアプリケーションを使って画像データのサイズを変更、大きくすると、隣り合った画素どうしから計算して新しい画素を作ってサイズを大きくしてくれる。画像補完という技術だが、これはただ単に光学的に引き伸ばして大きくしたのではなく、コンピューターの得意な演算によって新たなディテールが付加されたものなのだ。先程の文系の編集者の発想は、無意識のうちにこの画像補完によってサイズを大きくすることをイメージしていたのかも知れない。

実際この画像補完によってサイズ変更すると、ハガキ大の画像が、A4、A3サイズまで拡大使用することができる。A3ノビのプリンターで作ったプリントは35ミリ銀塩から作ったプリントより解像度は高く、フィルムの粒子感が無いぶんはるかにきれいな描写をしていた。用途によってはB全ポスターだって十分可能だ。実は、この辺の詳しいメカニズムについて僕は十分に分かっておらず、コンピューターの演算という能力の凄さと、大きなCMOSセンサーで作られた上質な画像によるものだと漠然と理解しているにすぎない。

メリット、デメリット

映画の撮影ではセットの中はタングステン、外のロケーションはデイライトと光線の質が基本的には決まっている。ただしロケーションでも夜間はタングステンを使ったりすることも有ってなかなか複雑だ。本編ムービーのフィルムはネガのタングステンタイプ、デイライトの時はアンバー系のフィルターで調節する。スチールは基本的にポジを使いデイライト、タングステン両方を用意して対処するのだが、困ったことに近年デイライトタイプのポジフィルムは改良されてずいぶんと良くなったのに、タングステンタイプは相変わらず旧態然とした一昔、二昔前のままで性能的には満足できるものはない。それがデジカメになるとそれこそ一枚ごとにホワイトバランスも感度も変更できるので、この自由度は有りがたい。何よりもあのどうしようもないタングステンタイプのフィルムを使わなくてすむのは救われる。

D30のフィルム相当感度はISO100から1600相当まで。400までは十分実用になるが、僕が使ったのはセットの中ではISO200相当、これでf2.0、1/60 秒位が基本。開放値の関係でズームレンズは使い難く、単玉の35、50、85ミリを主に使用した。CMOSのサイズの関係上換算焦点距離はそれぞれ1.6倍になるのは普通の撮影の場合と同じなのだが、面白いことに映画本編のフィルムサイズとCMOSの長辺の長さがほぼ22ミリと同じなため、メインキャメラと同じ焦点距離で同じ画角になるということになった。 デジタルの強みの一つにすぐその場で画像が確認できることが有る。小さなモニターでは限界は有るのだが、おおよその出来上がりは推測できる。このカットは撮れた、次は違うアングルで狙おうと、効率良く撮影プランを組み立てられる。銀塩フィルムだと果たしてうまく撮れたのかどうか、現像が上がるまで不安が有って、ついつい安全のため押さえカットが増えてしまうのだが、その辺りの見切りがやりやすくなった。ただし、撮ったその場で確認できると、つい癖になって撮るたびにモニターを確認してしまうのだが、何か撮影の時の緊張感が薄れてしまうような危うさも感じた。便利になると同時に失っていくことも多いことに気が付かなければいけないのだろう。

」 撮影した画像がすぐに手に入る特性を生かして、インクジェットプリンターを現場に持ち込んで撮影したものをすぐにマスコミ取材陣に配ったことも有った。今までだったら、「明日写真を配ります」なり、ミニラボで仕上げたサービスサイズを配っていたところだが、より素早く良いものを配付できる体制になったと思う。勿論データでの配付ができればもっと素早い対応ができるようになるのだが、今後の課題だろう。

さて最後になってしまったが、デジカメにして一番よかったこと、始める前はそれほど考えてもいなかったことなのだが、それは改めて言うことではないのだが、ランニングコストがほとんどかからないことだ。この仕事は雇われ仕事で、基本的に経費は会社から出るのだが、湯水のごとくフィルムを使ってよいわけではない。自腹を切った自分の撮影ならなおさらのこと、シャッターを押しながらも頭の片隅では経費を計算している。そんな状況でランニングコストを考えずにばりばり撮れるのは精神衛生上予想以上に素晴らしいことだった。

何しろ、目の前の出来事を「撮りたい!」と思っても、もう少し待てばもっと良い場面になると分かっている時、あえてシャッターは押さないものだ。多くの場合は予想通り待ったかいがあるのだが、(逆に言うとその予想が立てられなければならないのだが)あの時に撮っておけばよかった!と思うことも少なくない。 デジカメの場合、いいと思ったらどんどん撮ればよいのだ、後で捨てるだけだからメモリーと電池の有る限り構わず撮れる。しかしこれまた、ものを見つめ直す余裕や、緊張感が伴わなければならないのは言うまでもないのだが、この精神的な自由度は想像できなかった。 今回の約三ヶ月の撮影期間でデジカメでの撮影カットは二万弱、銀塩フィルムだったら500本以上になった。多分、普段の銀塩フィルム使用の二倍にはなっていたはずだ。 さて、良いことずくめのデジカメ、僕の仕事も効率化され楽になるかと思ったのだが… 撮影カットが増えて整理に時間がかかるようになったこと、画像の調整などスチールマンである僕のの仕事が広がってしまったことなどで、結局は仕事量は増えて自分の首を絞めるようになってしまったのは皮肉なことだ。

これからも僕は映画の仕事はやっていくと思う。映画自体も本編の撮影のデジタル化も話題になっており、近い将来撮影現場も大きく変わってくるかも知れない。本編が高精度になれば静止画もそこから抜き出せばよいのでスチールは要らなくなる、という意見もあるが、どっこい、「スチールとはそんな軽いもんではない、動画と静止画はよって立つところが違うのだ」と、とりあえずここでは言っておこう。 またデジタルに関しても、数々のデジカメの優位性だけでなく、かなりの部分まで自分で手が入れられて、他人任せでなく自分の手で思うような画像を作ってクライアントに渡すことができる、このデジタル処理の世界は手放せなくなってしまったようだ。多分、今まで以上に手間と時間がかかり、その割には報酬は変わらないのかもしれないのだが…。

「長崎ぶらぶら節」

「ホタル」 右上に見える枝は人物付近に落とす"影" をつくるためのもの

カメラ脇に入るのは大変だ

ピント合わせをするセカンド助手 移動撮影のピント合わせは難しい

映画のセットのような...

"お手すきの人を"総動員して雪降らし

こちらも、パートを越えて雨降らし

T90用の消音ケース

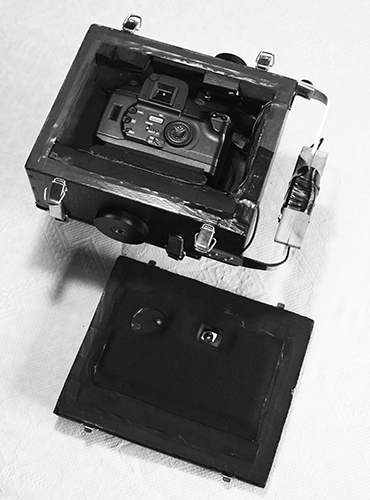

EOS-7用の消音ケース 大きく、重くなってしまった

照明部の若者たち。最近は女性も多くなった

鏡を使ってスポットライトを作る

今では珍しくなった10KWの大型ライト

「カット!」の声で死んでいた役者さんがムックリと起き上がる

監督の台本